作者:刘明刚、唐小伟 时间:2023.04.07 来源:【设计艺术学院】 浏览量:次

3月26日,温州理工学院党委副书记吕朝晖,设计艺术学院副院长刘明刚,院长助理叶洲荣,温州市鹿城区文化和广电旅游体育局许博等一行,走访了省级传统工艺工作站站内项目——温州夹纻漆器博物馆和传习馆。恰逢故宫博物院原副院长陈丽华女士来此指导工作。早在多年前,陈丽华就和非遗省级传承人何必阔因夹纻漆器技艺而“结缘”,此后多次来温州考察夹纻漆器工艺,这是她关心的传统手工业之一。此次温理工一行来访,欣慰之余她表示,“有了高校和政府相关部门合力支持”,传统手工业长久传承下去就有了保驾护航。

调研夹纻漆器博物馆合影

作为百工之乡,温州漆器在历史上曾远销外地、名满华夏,曾经“北上”中原,也曾经“出海”外域。如今,在当地比较传统的婚俗仪式中,才能见到传统漆器的身影,现代生活里倒是很难见到。时代的洪流一下子把传统漆器冲到了人们视野的边缘,被视作“老东西”。温州夹纻漆器技艺传承人何必阔对行业现状忧心忡忡:日常生活习惯的改变、经济环境数字化网络化、传统习俗西化,这些传统手工艺赖以生存的土壤已流失殆尽,好在现在“大环境”开始重视了。

故宫博物院原副院长陈丽华、温州理工学院副书记吕朝晖一行参观夹纻漆器博物馆

展馆中的古代夹纻漆器藏品有脱胎,也有木胎,一同展示的还有何必阔融入现代设计的漆画和现代材料漆器,在材料和技法上有所创新。一方面古代优秀夹纻漆器可以作为技术样本;一方面也是文化的遗迹,一件件漆器的背后都是一段段历史,凝结着古代匠人对美的高度认识。何必阔对这些物件背后的工艺和历史如数家珍,向参观者一一道来。他在着力继承传统技艺的同时,还面向社会开设工坊,提高社会参与度;“线上、线下”共同建设,谋划将漆器产业化,实现经济效益;还拥抱现代科技,探索夹纻漆器技艺的数字化保护与传承推广之路。

在介绍中,每一个话题都能引发大家的讨论。“研发和产业化发展是大多数传统非遗项目都面临的困境”;“时代在发展,百姓的审美和生活习惯都发生了根本性的改变,而这恰恰是非遗存活的‘群众基础’”;“改良传统技术,产业化规模化生产,与市场接轨,参与地方经济发展,才能产生自我‘造血功能’,才能吸引跟多年青人参与传统手工行业,是漆器艺术在当下必须面对的‘大转弯’”。如此等等,观点交错而出,既是对漆器技艺保护传承的中肯建议,也是对行业未来的憧憬。吕朝晖书记参观后大有感触,认为“温州夹纻漆器技艺在地方发展史研究以及‘数字化’保护方面,大有文章可为”。

下午调研——瑞安市陶山镇汉臣瓯窑传承工坊。

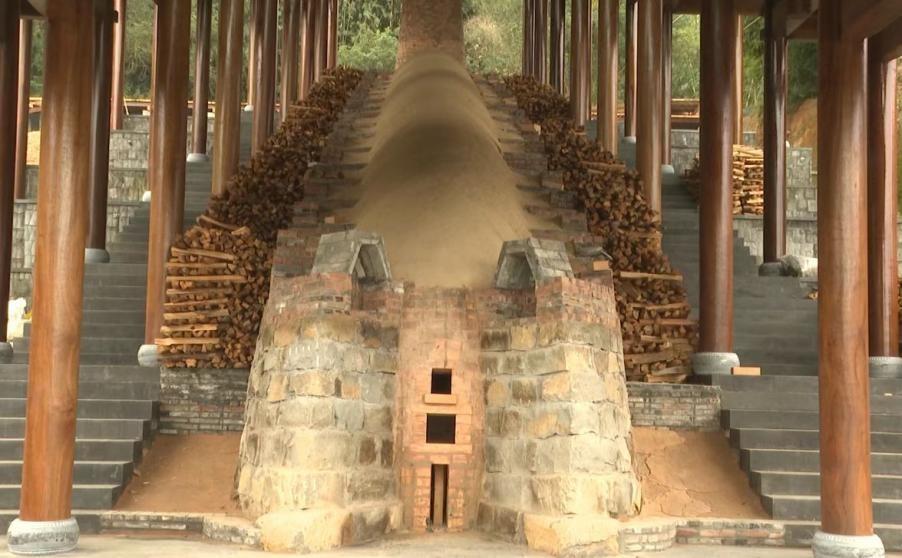

温理工等一行又驱车前往瑞安市陶山镇的汉臣瓯窑传承工坊。宋元时期的温州,曾是海上丝绸之路的一个重要节点,从港口走出国门的主要外贸商品之一就是瓷器。去年,一条壮观的瓯窑柴烧龙窑在非遗传承人娄林峰的努力下成功落成陶山,并举行了点火仪式。温州理工学院娄林峰老师向吕书记一行介绍了龙窑的烧制工艺和基本情况,“这座龙窑再现了千年瓯窑的烧制技艺”。

温州地区最大的柴烧龙窑

大概陶艺人都有柴烧的梦,话语中,可以明显感受到娄林峰老师对柴烧执着得近乎执拗。在展览馆里,陈列着他的制作,器型品类丰富,他向大家介绍瓯窑柴烧的工艺特点,从釉水表面玻璃质融合,讲解柴烧相比于电窑和燃气窑的诸多优点。实际上,多年如一日倾心于瓯窑技艺的恢复与研发,让他在釉料的配比上积累了许多“小秘密”,柴烧让器物光泽更加柔和内敛,也更加古意盎然。“这些宝贵的经验总结成科研成果,一定是有分量的”,吕朝晖书记建议,不光是釉料,连陶土使用的也是当地材料,这是瓯窑区别于龙泉系瓷器的特点之一。对原材料的苛刻,让他只选择手感细腻、粘度适合的当地陶土。

在“高端”产品线上,品质是生命,但“大众”产品线同样也不含糊。说到逐年增长的销售,娄林峰微微一笑。也许,在他心里“大众”瓯窑是基础,最终还是要为了一点火烧起来就价格不菲的龙窑,“烧钱”为的是瓯窑“复古”“繁荣”与“超越”。形成产业链,产生效益,才能更好地再投入和搞研发,2022年娄林峰老师的瓯窑产值600余万元。

吕书记一行对瓯窑传承创新与推广开展座谈

身边的小朋友们是来体验活动的,在瓯窑的社会服务和推广上,娄林峰也是不遗余力,娄老师直言,这个不赚钱,为的是让传统手工艺之路走得更远。