作者:苑馨月 时间:2022.11.11 来源: 浏览量:次

2022年11月4日,由教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会指导,同济大学设计研究中心主办,“大师奖”博物馆承办的“第53届全国设计大师班暨四新建设背景下设计学一流专业建设研习班”在浙江省台州市温岭市石塘镇隆重开幕。温州理工学院设计艺术学院视觉传达设计、环境设计、产品设计专业青年骨干教师代表6人赴温岭进行了为期3天的培训学习。

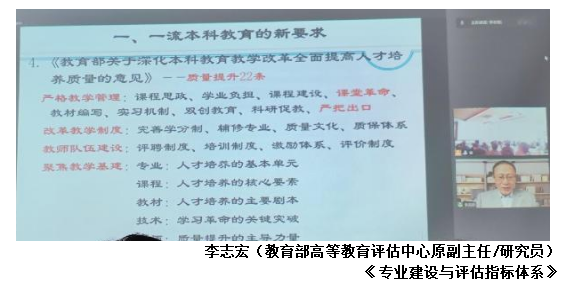

由于疫情原因,李志宏导师只能线上给学员们授课,但丝毫不影响授课内容及学员学习热情,导师从三个方面详细讲解了高校该如何来进行专业建设,包括今年最新审核评估方案的内容和要求、高校内部质保体系建设的思路与路径、并从14各方面探讨如何进一步提高教育教学质量。

吴教授以中国美术学院创新设计学院为例,阐述:生活即教育,学院即社区,教育即传播,学习即生产。的办学理念。探讨21世纪的艺术与教育所面临的机遇与挑战。

林教授结合自己的求学和成长历程,用六个字:目标-责任-坚持概述了如何成为一个成功的设计教育工作者。

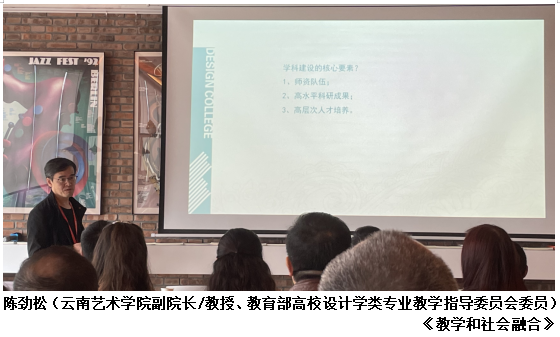

陈教授以云南艺术学院为例,讲述自己是如何通过17年进行校地合作,探索出地方高校与地域民族文化资源相结合的特色教学模式的方法。

赵明导师解析了当代文创设计所面临的问题及如何创建东方文化品牌理论体系,如何“城市更新”等新理念。

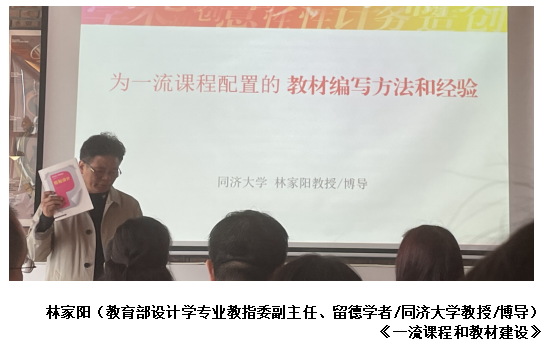

教材建设是国家教育策略的重要组成部分,林教授从教材与课程、教材与内容、教材与框架三个部分讲解如何进行教材建设。

温州理工学院设计艺术学院教师以优异的成绩顺利毕业,完满完成研习营学业

通过本次“大师班”学习,各教师收获满满,以下为各位教师学习感言:

周洁茹老师:本次赴温岭大师奖博物馆进行了为期三天的第53届全国设计大师班培训,围绕“四新建设背景下设计学一流专业建设”主题进行研学,聆听了多位专家、教授关于设计学专业与课程建设的经验与分享。其中同济大学林家阳教授就《招贴设计》为例展开的一流课程教材建设讲座,将设计学理论与实践相结合的课程教材撰写方法、教学思路、拓展途径等一一做了详述,为本专业目前省一流专业建设点与理工向应用型专业背景下的改革转型及未来计划提供了明确的思路。云南艺术学院陈劲松校长分享了17年探究设计教育与民族文化资源相结合的实践教学路径,其“政产学研用”一体化的特色教学与我院地方传统融入教学的尝试十分契合,引发了我们对于地方高校设计专业找准优势、凝练特色、做差异化专业建设的深度思考。

刘芳老师:为期三天的大师班学习让我受益良多,正所谓“听君一席话,胜读十年书”专家、教授精彩绝伦的讲解和案例分析让人耳目一新,高屋建瓴、深入浅出的理论和前沿的见解更让人受益匪浅。各位专家针对专业建设与评估指标体系、一流课程教材建设、教师的工匠精神等问题进行了深入的交流探讨,见解中无不体现着教育的新思想、新理念,专家们对专业建设等问题的研究细致入微,实践经验也颇为丰富,为我今后的教学工作指明了方向。整个大师班课程学习氛围浓郁,深刻体会到了大师们的高瞻远瞩以及对未来教育的谋划和创新。通过此次大师班的学习,不但开阔了视野,学习到了诸多专业的理论知识,同时对如何做好一名新时代的教师也进行了深刻的思考,在未来的工作中应继续加强学习,争做创新教师。

苑馨月老师:通过参加第53届全国设计大师班的学习,聆听国内顶级教授专家的亲自授课与指导,自己的思想和观念得到了大大的提升,课程内容既有前沿性又有丰富性,特别是吴小华教授所探讨的21世纪艺术与教育正在发生巨变,由于媒介与技术的发展、大数据与人工智能不仅影响着生产生活,而是对艺术教育也带来了机遇与挑战,让我对当今时代如何进行创新教育引起了思考,受益匪浅。

曹杰老师:第53届全国设计大师班——四新建设背景下设计学一流专业建设研讨学习三天日程告一段落,在地域文化体验考察开放活动议程中又一次亲临了美丽乡村环境的建设情况,从新的视角拉开了我对渔村文化的序幕,石塘地域文化的感知让我初识了“大师奖博物馆”,在博物馆的教学交流研讨会中重新定义了“守正创新,融合发展”的新内涵。乡村振兴一直是教研室大部分老师都在从事并研究的方向,而石塘文化的场景也让我们看到了平时无法现场感知的环境空间与设计细节。整个培训过程中来自不同设计院校的五位专家学者深入浅出的学术讲座内容也在不同维度织补了我自身教学以来所未能厘清的方向与盲区,本次的交流活动围绕专业建设、创新教育、思政教育、产教融合、课程建设与品牌创新的不同专题展开,这也构成了设计学科当前发展着力考虑的方向与解决痛点问题的路径。设计的发展靠人才,人才的推动靠教育,而教育是高等院校的主要责任,在几位学术专家的带领下,协同十二个主要院校的学科负责人,在石塘完成了一场充实而又意义深刻的大师班培训学习。在林家阳老师的《教师的工匠精神——目标.责任.坚持》的思政教育中让青年教师需要重新定义当下的使命与责任,明确前进的方向与态度,扫除当下的焦虑与彷徨;同时林老师围绕其自身的学术教材的规范性与标准中为我们设计学科的一流课程与教材建设提供了丰富的指导,这也在中国美术学院吴小华老师的培训报告《设计学科的内涵建设》中为我们深入去理解自己目前的专业情况、自己学校的专业、课程建设情况进行重新定义。整个培训的过程中我们也欣赏到了云南大学陈劲松老师及其团队为中国西南地区的设计教育所倾注的心血与热情,让我们意识到任何事情的成功与成果价值的落地都是守住初心、坚定方向、持续夯实的结果。“创新、发展、跨界、艺科”在十四五的规划下是设计学科发展的新关键,关键的落地需要学校、学院、教研室、专任教师的协力推进,“大师班”的学习告一段落,而学习的精神和各大院校的优势学术文化奠定了我们前行的信心与动力,石塘地域文化的挖掘成果非一日之寒,教学成果的成功也需要每一个力量支点付出动力!

俞艳秋老师:为期三天的全国设计大师班围绕着专业建设与评估、设计学科内涵建设、一流课程教材建设等展开。由大师发起,组织了专业性强、紧凑的研究学习,由商业业界、专业大咖和院校骨干展开的学习解决了一些困惑已久的教学科研问题,从高的眼界视角了解到前沿的人才发展方向与趋势,更加明确专业发展建设的目标与课程建设,为提升与改革课程提供了丰富的启示,这些都为接下来的具体设计教育教学科研工作打下了一个较高的高度,激励鞭策自己前进。

陈怡洲老师:很高兴也很荣幸能作为温州理工学院的一名教师代表参与第53届全国设计大师班(四新建设背景下设计学一流专业建设研学)的学习活动。全国设计“大师班”教育平台是由留德学者林家阳教授创办并主持的。在此次的学习过程中,中国美术学院教授吴小华讲授的《一流专业的内涵建设》给我留下了深刻的印象。21世纪的艺术与教育正面临全新的挑战与机遇。媒介与技术的大发展使艺术、设计与知识生产发生巨变,互联网、大数据和人工智能带来了教育的变革与学习的革命,艺术和设计的教育理念、学院的形态正经历着一次新的重塑。吴教授以中国美术学院创新设计学院为例,阐述了以大基础教学和跨界教学为特色,融艺术、设、科技、商业和社会为一体的教学模式,采用“二段制+三模块”课程结构,实现跨班级融合、美院特色学分制以及创新方法课(国际Workshop)三学期教学制度,以着眼艺科融合,推动跨界教学,打造创新社区。重新发明日常,推动社会创新,激活设计教育最前线,建立一个艺术与设计、媒体与思想、创新与产业之间相互整合的创新教育枢纽,给予了很大的教学启发。